![]()

何故か理解できる不思議な能力

2013年9月18日(水)

日本人だったら不思議とこの文章が読めてしまうんですよね^^;

以下の文章は、あるサイトからのコピー&ペーストです。では読んでみてください(*^_^*)

———————————————————

こんちには みさなん おんげき ですか?

わしたは げんき です。

この ぶんょしう は いりぎす の ケブンッリジ だがいく の

けゅきんう の けっか

にんんげ は もじ を にしんき する とき

その さしいょ と さいご の もさじえ あいてっれば

じばんゅん は めくちちゃゃ でも ちんゃと よめる という

けゅきんう に もづいとて

わざと もじの じんばゅん を いかれえて あまりす。

どでうす? ちんゃと よゃちめう でしょ?

———————————————————

なんだ~これは読みにくいぞー(怒)・・・けど何とか読めましたね。

人間が眼で観る(見る)という機能なんですが、

実際には眼に飛び込んできた映像をそのまま見ているわけではなくて、

これまで自分が見てきた映像の記憶を引き出し、

理解しながら見てるんだそうですよ。

![]()

お婆さまの腰痛!?

2013年9月12日(木)

先々週、私の親戚のお婆ちゃんが腰の手術で他府県の公的病院に入院していましたが、曲がっていた背中もまっすぐになってスタスタ歩けるようになり数週間で自宅に退院しました。私自身は、京都大原記念病院に入院させる気満々で、空き状況まで確認してましたが、予定外にも回復が早く転院することなく自宅に退院しました。

けれども、退院後もはや動けなくなっているようです。そして痛みも出てきているようです。

痛みの原因と思われる部分を手術で取り除いても、痛みは徐々に表れることがあります。これは何なんでしょうね?せっかく高額な医療費を払ったにもかかわらず、また元の黙阿弥なんですよね。

原因は家の中の環境ですか?24時間の生活動作ですか?家の中の役割ですか?心の問題ですか?

答えは全部なんでしょうね。

身体的な部分を手術やリハビリで修正しても意味が無いんでしょうね。

様々な要因に対して考えなければならないんですね。

今も親戚の婆ちゃんは痛い生活をしています。

こんど子供を連れて遊びに行こうかな。

婆さまの役割「しつけ」「玩具を買ってもらう。」

![]()

楽天 マー君 開幕20連勝達成!

2013年9月06日(金)

楽天 マー君 開幕20連勝達成!おまけに世界記録更新!!

凄いですね。平成生まれですよ。

私の幼いころも「最近の若者は、・・・。」と悪い意味で言われていました。

そして、今は私も「私の幼いころも最近の若者は、・・・。」と言っています。

マー君は、最近の若者ですよね。

「最近の若者は凄い!!」ですね。

俺は、部下の力を信じよう(*^_^*)

![]()

声かけが重要です(*^_^*)

2013年8月31日(土)

あ~今日も一日が無事?終わったぁ~。外来リハビリは毎日が緊張です。天気やら京都市内の祭りや行事などに客足が凄く影響します。それと一人のスタッフの対応で、その施設の評判がダイレクトに影響しますからね。この緊張感がたまらないと言う方もいるかもしれませんね。

さてさて、今日は何を書きましょう。そうですねー。続きは次回としましょう。

、と言いたいところですね。

今日は、「声かけは重要」と言う事を皆さんに簡単に伝えます。

「励まし」「共感」などの事を言っているのではありません。

介護をしているときに寝返る・起き上がる・立ち上がる・立つ・歩くなど、

介助する皆さん(介助者)は、普通に声をかけます。

けれども介助経験が浅い方や学生、経験者や専門家でも慣れてくると声かけを忘れがちです。

声をかけると「動く」方向が無意識に分るのです。

分ることで視線・頭の向きが進行方向を向き、身体がその方向に動き出します。

声を掛けなければ、介助するときには身体が非常に硬く感じられます。

重さが倍に感じられます。

声を掛けることで「動く」方向を無意識に認識して、視線、頭部の動き自ら介助に協力してくれます。

これにより介助が軽減してかつ自立へつながるのです。

声かけがリハビリの始まりです。けど細かい指示を出すと意識化してしまい混乱して逆効果です。

ここに上手い下手の差があります。これが経験の差ですね(*^_^*)

![]()

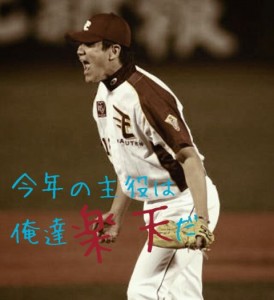

親指は手の要ですよ。

2013年8月25日(日)

今日も夏季休暇中!!

部ログ担当ですが、(*^_^*)お休みしようかと思いました。実は自分に甘いのです。

皆さん突然ですが、親指が使えなくなるとどうなるかご存知ですか?

答えは、手が殆ど機能しないのです。

手提げ袋は握れるかもしれませんが、鉛筆やお箸などが持てなくなります。

また摘むことすらできなくなるのです。

買い物に行ってお釣りを出すことすら時間を要するのです。

本当に不便なんです。

親指の変形が強い場合には、リハビリでは装具療法を選択したりします。

先日、親指の変形が見られた方に対して装具療法を行いました。

患者さまの感想は「あれっ!!10円玉が摘めるようになりました。」と言っていました。

さて、その後は如何かな?

次回のお会いするのが怖いな~。

絵はイメージです。

![]()

安心感が出現するには、感じる事が重要です。

2013年8月19日(月)

盆休みの後半に3連休を頂き、家族で初めて海水浴に行ってきました。

子供達(幼児)は、初めての海で大はしゃぎ。

浮き輪を持って、イザ、海へ出陣!!

恐怖で勇み足となるかと思いきや、どんどん海の中へ入って行きました。

しかし足が届かなくなると急に不安そうな顔となり、数秒後には恐怖で泣きじゃくる始末でした。

直ぐに浅瀬に戻り足が地面に着くとすぐに落ち着きました。

ここで、ふと気付くことがありました。(実習生・新人さんへココがPoint!!です。)

身体が構造的に安定することは本当に重要です。

けれどもこれだけでは、不安・恐怖心は変わりません。

この恐怖心をとるには、まずは構造的に安定させる事が重要です。

しかしこれだけでは恐怖心は消えません。

ならば次に何をすべきか?

安定していることを感じさせる事が重要なんです。

これで恐怖心が消えて安心感が湧きおこってきます。

恐怖心が消えて安心感が出現するには、安定していることを自身が感じる事が重要なんですね。

不安定な姿勢とは、立位でも座位でも、腕が自由に動かない(バンザイが出来ないとき)ときは不安定である可能性が高いです。また表情が険しいときは、間違いなく不安定で苦痛な姿勢です。

![]()

みんな昔は若かった

2013年6月21日(金)

昨日、訓練室で患者さんがパソコンで映画を見ているところに遭遇しました。

映画はなんと「風と共に去りぬ」。

日本での公開は昭和27年ですが、製作は昭和14年です。戦前のあの時代に4時間近いあんなカラー映画が作られた事は驚きです。

昭和27年、20歳そこそこであった人たちも今では80前後となっているわけですから、「風と共に去りぬ」は若い頃に見た感動の映画ってことでしょうか。

私が就職した頃(20数年前)には、女性の患者さんの中でルドルフ・ヴァレンチノのファンが何人かいらっしゃいました。当時の大スターで彼が死んだ後、世界中で後追い自殺する女性が何人も出たと聞いていますから、その人気のほどが伺えます。彼は大正15年没ですから、当時20歳そこそこであったファンの女性も、私がお会いした時には80歳ほどになられていました。

ヴァレンチノの話をする時、患者さんがとてもうれしそうに話されたり、とても恥ずかしそう(はにかみながら)に話されていたことを思い出しました。

京都大原記念病院の訓練室の壁は結構殺風景なので、往年の名画のポスターでも何枚か貼れば、患者さんと若いスタッフとの会話のきっかけにもなるかと思うんですが。

先日調べてみたら、昔の映画のポスターって人気あるんですね。復刻版でさえそれなりに高価で、何枚もってわけには行きませんし、1枚だけってのもねえ。

次回私のブログは6/27です。

![]()

長嶋さん

2013年5月26日(日)

先日、国民栄誉賞を受賞した長嶋茂雄さんは週刊誌によると、77歳になった今でも毎日1kmほど歩くことを欠かさず、毎週4〜5日リハビリテーションに通っているそうです。

脳梗塞を発症した68歳当時でさえ、入院中毎日3時間以上のリハビリテーションを欠かさなかったとこれも週刊誌で読みました。

1kmというのは、のんびり散歩で歩いて1時間で4〜5kmですから、15分ほど歩いただけの距離ということになります。

私はここ10年で2度骨折を経験しました。どちらも手術する程ではありませんでしたが、ギプスで一方の足首を固めて杖で歩かざるを得なくなりました。

一方の足をギプスで固めてプラスティックの踵を付けて、一本杖で歩くというのは、長嶋さんのように、麻痺した足を引きずりながら歩くのと比較しても楽です。

それでも私は病院内をほんのちょっと歩くだけでも随分な疲労を覚えたものです。

歩くだけに限らず、正常でない体の動きは非効率的で疲れやすいものですが、いくら往年はトップアスリートといえども、70に近くなって長嶋さんほどの運動量をこなせるというのは、「凄い」の一語につきます。

リハビリテーションは失われた機能や能力を再学習、再獲得するのを目的としていますが、それ以前に体力の向上、維持がとても重要です。

何故なら折角歩けるようになっても、体力がなければ、寝たきりになること間違いなしですから。

身の回りのことすべてができるようになっても、一つ一つの動作毎に疲れて休憩を取るようでは、やはり寝たきりになります。

高齢になってからの体力の維持向上には、ゆっくりした運動(いわゆるエアロビクスな)を30〜60分以上、出来れば週に2回以上やることが効果的です。

最近ブログページの調子が悪くて、PCやブラウザのによって書けたり書けなかったりするようです。

次回私のブログは何時だろう…。

![]()

これさえやれば・・・

2012年11月08日(木)

結構前になりますが、私が就職した頃、

「リハビリの先生になおしてもらう」と表現される方がほとんどでした。

しかしながら、リハビリテーションの効果を左右することとして、

「患者さんが質・量あわせてどれだけトレーニングしたか?」

ということが核心的な要素となります。

つまり、

「なおしてもらうもの」のではなく、「やって身につけるもの」なのです。

なので、

「運動や歌、勉強などと同じように、自分で積極的にやらないと上達しないですよ」

「でも、そこは上手いことできまへんか?」

「私たちが動くだけで上達するなら、みんな甲子園や東大・京大にいけるようになっちゃう」

「ほんまやな~(笑)」

なんて、すこしでも理解してリハビリしていただけるよう会話していました。

昨今、一般的にリハビリテーションが知られるようになり、

「リハビリテーションはがんばってしないといけない」という意識が広がり、

現役世代を中心に、積極的な方が増えてきています。

また、インターネットやテレビ、書籍など、情報があふれる時代でもあり、

「私はこの方法だけやって、ここが治ったらそれでいいから、それだけやってくれ」

「私はこれをやってもらいに来たんだから、これをずーっとやって欲しい」

というご依頼を頂くことも増えてきました。

これだけやっていたら・・・って、

たしかに、世の中には○○汁や○○エキス・・・など、それを謳った商品も溢れていますね。

でも、

一般的には、集中的・専門的リハビリテーションを必要とする人では、

「一つだけ悪くてそこだけ治せば解決する」という人は、かなり稀なケースです。

ちょっとした捻挫で足を1週間引きずると、

治ってもその引きずり癖が残ることもあるぐらいですし、まずいないかもしれません。

このリハビリさえやれば・・・・は、

「素振りさえやっていれば、レギュラーになれる」とか、

「シュート練習さえすれば、ハットトリックができる」とか、

「時間とお金を費やせば、一流になれる」とか、

そんなことと同じような、そんな感じです。

また、病気や怪我をするということは、

「割に上手かった野球やサッカーなどが下手になり、苦手と思うようになった」

という感じで理解していただいても間違いではありません。

苦手だけれども、上手くなりたいし、上手くならないといけない・・・

そのためには、好きなことも、嫌いなことも、やっていこう・・・

そんなイメージで、リハビリテーションに取り組んでいただければと思います。

![]()

日々変化する理由

2012年9月26日(水)

赤ちゃんを見ていると日に日に成長していることがわかります。

その成長過程には、確認作業がかなり影響しているといわれています。

そして、赤ちゃんにとって、もっとも有効なセンサーは口・舌だそうです。

だから、

赤ちゃんは、いろんなものを口に入れます。

何度も何度も、口に入れて確認して理解しようとしています。

自分の体だって、手を口に入れます。

そのうちに足を口に入れます。

そうすることによって、口や舌の感覚を介して、

手足を自由に使うきっかけが作られます。

大人はその状況次第で気にも留めないことがほとんどですが、

音や光にも敏感に反応し、その方向をちゃんと確認しています。

先日、第3子を風呂に入れたとき、

湯桶から注がれるお湯を見て、口を近づけようとしていました。

そのうち、手で触ろうとしはじめましたが、

そのうち、片手で掴もうとしていました。

そのうち、両手を使って掴もうとし、

そのうち、手に加えて足も使って掴もうとしていました。

こんなことがいろいろあって、お湯というものを理解していくのでしょうね。

かたや、

もし、脳梗塞などの病気で、その感触を覚えなおさないといけないケースがありますが、

大人だとそこまでしてまで、貪欲に確認したり、手に取ろうとしないでしょうし、

既成概念や脳内思考だけで処理し、例えばお湯が注がれていると思うだけでしょう。

そんなことからも、大人の頭の硬さが生まれてしまうようです。

2月末に生まれた第3子は、今日もいろんなものを口に入れています。

でも、もうそんなに口に入れたり手に取らなくても良いものも出てきたようです。

こうやって、日々新しいことを吸収し、理解し、成長している姿を見ていると、

自分で確認したり、自分でやってみたり・・・、

そんな作業が「脳」のためにとても重要な役割をしているんだなぁと、痛感する毎日です。